Memórias do futuro

Mais de uma década antes da Revolução Francesa (1789), o visionário modelo “sindical” criado pelas negras vendedoras de frutas, legumes e quitutes, no Centro do Rio de Janeiro, responsáveis pela Petição das Quitandeiras (1776) é um dos exemplos mais singulares de como a criativa combatividade da mulher negra visava, à esta altura, a criação de um espaço de liberdade e organização social e política:

“Dizem as quitandeiras que sempre gozaram a posse de vender suas quitandas defronte da Casa da Câmara, na frente do mar, e justamente na vizinhança das bancas em que se vende o pescado, sem que por isso se embarace a serventia da rua; para o que costumam anualmente tirar licença do Senado e pagar o devido foro, como o mesmo escrivão e tesoureiro do Senado podem informar

Porém o meritíssimo Dr. Juiz de Fora absolutamente lhes mandou que despejassem dos seus lugares, cuja ordem, em contemplação de seu presidente, confirmou o Senado da Câmara, mandando que fossem proceder contra os que fossem renitentes em não obedecer: como as suplicantes, conforme acima fica dito, já tem pago o costumado aforamento do chão, para na dita paragem poderem vender, e desta expulsão lhes há redundado gravíssimo prejuízo, que será ainda maior pelo tempo adiante, por não terem outro lugar mais suficiente, segundo o mesmo Senado da Câmara também tem afirmado, por tanto:

P. V. Exc. Queira ser servido mandar que lhes não impeça o venderem nas paragens donde as expeliram, atendendo ao grande incomodo dos compradores e a tão notável prejuízo das suplicantes.” (Documento do Arquivo Nacional, Petição das Quitandeiras em 1776, Rio de Janeiro)

Teatro provisório do luxo

Acerca da estratégia muito comum aos estudos culturais, segundo a qual as culturas afro-diaspóricas representam a sustentação da ancestralidade perdida e, posteriormente, da tradição e das manifestações ditas “folclóricas”, o filósofo senegalês Achille Mbembe escreve: “Assim, quer se trate da escultura, da música, da dança, da literatura oral ou do culto das divindades, relaciona-se com acordar potências adormecidas, reconduzir a festa, este canal que privilegia a ambivalência, o teatro provisório do luxo, do acaso, da energia, da atividade sexual, e metáfora de uma história que há-de vir. Nunca terá havido nada de tradicional nesta arte, apenas porque sempre foi organizada de maneira a manifestar a extraordinária fragilidade da ordem social. É, portanto, uma arte que nunca deixou de reinventar os mitos, de desviar a tradição, de miná-la no próprio ato que parecia instituí-la e ratificá-la.”

Instruções

Observar atentamente e por tempo indeterminado a foto de Luiz Morier tirada em uma blitz policial na Estrada Grajaú-Jacarepaguá no ano de 1983, enquanto escuta “Nós” de mbé alto e no repeat.

Atlanta (2016), criado e estrelado por Donald Glover

Mammy water (1953), de Jean Rouch

Sarah "Saartjie" Baartman (1789 - 1815) foi a mais famosa de pelo menos duas mulheres negras do povo khoisan que foram exibidas como aberrações em eventos na Europa do século XIX sob o nome de "Vênus Hotentote” ("hotentote" era o nome para o povo khoi, mas que hoje é considerado um termo ofensivo, enquanto que "Vênus" é referência à deusa romana do amor).

.jpg)

A dívida invisível

“Minha tese: o corpo negro expressa a equação ‘outro racial - valor + excedente’, somente por causa da ausência, na representação, desta outra figura sexual, simbolizada pelo corpo da mulher. Visto que o corpo dela entra narrativas sobre violência racial sempre já nos registros jurídicos, econômicos, e éticos da conquista escravidão-patriarcado, isto é, as narrativas de dominação – quer dizer, de servidão, casamento e estupro. Tenho a intuição de que a sexualidade do corpo feminino refere-se a um poder que não corresponde ao poder soberano – como este último aparece na narrativa de Fanon sobre o colonial como a cena da violência, e a narrativa de Bataille sobre o desperdício do erótico o fazem –, quer dizer, um poder para além [beyond] e diante [before] das capacidades (re)produtivas dos corpos feminino e masculino nativo/escravo. O sexual do corpo feminino é sempre-já definido num dado regime produtivo – econômico e simbólico – como objeto, outro, e mercadoria.

Re-apresento a minha tese com a seguinte descrição — violência racial: corpo negro = valor + excedente. Em Scenes of Subjection, Saidiya Hartman se recusa a narrar cenas de violência total – mais especificamente, o espancamento da tia de Frederick Douglas, Aunt Hester – que marcam as vidas dos escravos nos Estados Unidos e em outras regiões das Américas. Recusa é a resposta de Hartman ao sinal de igual (“=”): “decidi não reproduzir a narrativa de Douglass sobre o espancamento de Aunt Hester”, diz Hartman, “para chamar atenção para o fato de tais cenas serem tão facilmente repetidas, indiferentemente circuladas e sobre as consequências desta rotineira exibição do corpo devastado do escravo”. A recusa de repetir o que chamou de “espetáculo do sofrimento negro” é um gesto político intelectual de Hartman que, em vez de rejeitar, exige uma consideração sobre como as narrativas sobre sofrimento fazem o trabalho de subjugação racial. Aqui, estou interessada em outros aspectos em torno e sobre a decisão de não “re-contar”. Estou interessada na violência racial como uma figuração do excesso – precisamente o que justifica atos, do contrário, inaceitáveis, como policiais atirando em pessoas desarmadas.

(…)

Em In the Break, Fred Moten não evoca Fanon como ponto de partida para o seu pensamento, mas ele fica com a violência e contempla as dádivas emancipatórias escondidas no inacessível excesso, naquilo que este impõe à representação, mas sem significar, fora do valor: o som que é uma expressão de afetabilidade incompreensível. Recusando-se a repetir o gesto de Hartman, Moten reproduz a descrição de Frederick Douglass sobre o espancamento de Aunt Hester. Mas, ele não procede com comentários sobre o corpo negro violado de Aunt Hestler – o que re-tornaria a violência ao senhor branco e o sofrimento à escrava negra, uma versão adequada à cena (jurídica, econômica e ética) política pós-Iluminista. Em vez disso, ele realça sua elocução, seu grito, a expressão que não é uma resposta. “Deixemos”, Moten nos convida: “a chamada da chamada e resposta [call and response], a elocução e a resposta exuberante – articuladas na cena que Douglass identifica como ‘o portão manchado de sangue’ através da qual ele adentrou a subjugação e a subjetividade... Deixemos a articulação do encontro aposicional ser o nosso encontrar: um convite não-determinante a novos e continuamente inéditos arranjos perfomativos, históricos, filosóficos, democráticos e comunistas, que são os únicos autênticos”. Esta invocação da auralidade, do que paira perante à letra e ao fonema, constitui um reconhecimento do excesso que evita ambas as articulações da violência racial: a versão que segue a narrativa na qual a violência é apenas negra (que Hartman observa nas representações do sofrimento negro) e a versão que escreve a violência como sempre-já entre um negro e um branco, sendo o último sempre aquele que comete o ato violento (algo que Barrett salienta em sua análise do valor).

Alternativamente, Moten não reproduz nehuma das duas versões porque, em vez de enfocar o corpo negro violentado no regime de significação da violência da branca, isto é, a tabela (de classificação) racial, ele atende a e escuta as reverberações passadas, correntes, e futuras, dos gritos de Aunt Hester. Na figura materna de Dougla s, ele traça o momento de emergência do sujeito da negridade em resistência [in resistance], numa resposta à tortura que não se reduz em/à(s) palavra(s) – talvez, porque fazê-lo legitimaria a relação de poder, torná-la num apelo, numa suplica, re-instituiria o lugar de poder do senhor –, precisamente o que Hartman sugere, que as repetições das narrativas sobre o sofrimento negro sempre fazem e o que Barrett indica, que neste fazer reside, se não a emancipação negra, pelo menos a possibilidade de negociação. Agora, se o sujeito negro emerge numa resposta que é uma recusa à representação – sem a letra e sua significação, antes da escrita mas também fora da fala [speech] –, abre-se a possibilidade da violência ser contemplada sem ser imediatamente resolvida nas já-dadas negridade e branquidade.” (Denise Ferreira da Silva, A dívida Impagável, pg. 65-66 e 73)

Ota Benga (c. 1883 –

20 de março de 1916) foi um pigmeu congolês conhecido por sua exibição racista em um zoo humano no Zoológico de Bronx, Nova York, em 1906.

BAILE FUNK: “TUDO LÁ NO MORRO

É DIFERENTE…” (escrito em 2010)

Ainda discriminado, o funk é onipresente

no espírito carioca.

“…tudo lá no morro é diferente/

daquela gente não se pode duvidar/

começando pelo samba quente

que até um inocente sabe o que é sambar…”

A arte contra cultura, a cultura contra a arte

Substituindo a palavra samba pela palavra funk, o trecho acima permaneceria tal e qual. Foi retirado de um samba dos anos 60 composto por Padeirinho da Mangueira e gravado pelo mangueirense Jamelão, e destaca dois aspectos da relação morro-asfalto no Rio de Janeiro que vigoravam bem antes daquela época. O primeiro é uma declaração de distinção: “tudo lá no morro é diferente”. Produto do descalabro do estado brasileiro, as favelas, onde mora uma considerável parcela da população afrodescendente, constituem uma espécie de estado paralelo, com leis e dinâmicas próprias, reduto de grande miséria, mas também de grande força criativa. O segundo aspecto, decorrente do primeiro e leitimotiv da composição, é a “linguagem” do morro. Além da música prodigiosa, durante muitos anos vinculada ao samba e ao jongo, o morro criou um dialeto próprio, com o qual o morador se comunicava, evitando ser compreendido pelos “meganhas” e pelo povo do asfalto. Como os policiais do 8º Distrito de Polícia do Estácio, que há cerca de 70 anos prendiam sambistas por vadiagem e apologia do jogo e da malandragem, os funkeiros de hoje são incriminados por apologia ao crime e às drogas. Da mesma forma como sua arte era considerada já naquela época menor e inculta, o funk foi tratado como forma artística bárbara, primitiva. Marginalizados e combatidos pelo moralismo do poder público, samba e funk compartilham do mesmo poder: ora deleitam, ora ameaçam, e, não raro, produzem ambos os efeitos, simultaneamente.

A despeito de uma substancial melhora na qualidade de vida do brasileiro em geral — eu escrevia isso em 2010 — a favela permanece como um local pródigo em efeitos ambíguos. Mesmo assimilado pela imensa maioria da população, e até mesmo overseas, o funk ainda enfrenta o preconceito. Neste sentido, vale lembrar uma frase muito citada, mas ainda assim bastante significativa, proferida por Jean-Luc Godard: “cultura é regra, arte é exceção”. Isto é, a arte prejudicaria a cultura, sendo, no entanto, a única instância capaz de legitimá-la. A virulência do discurso artístico, manifestação radical da insociabilidade, operaria como motor da criação e da renovação, embaralhando os códigos vigentes e o poder estabelecido, esgarçando o tecido social com sua descompostura. A frase me veio à cabeça em meados de dezembro passado, quando assisti às imagens do cerco policial aos irmãos MCs, Ticão e Frank associação ao tráfico de drogas. Me flagrei novamente desconcertado diante da relação paradoxal entre a arte e a cultura e, mais especificamente, entre o funk nascido nas comunidades e a chamada “sociedade carioca”. Mas neste caso, mesmo a distinção entre cultura e arte se dá de forma complexa, muito embora se possa começar admitindo uma verdade insofismável, contida em um dos funks mais “bombados” da última década: “é som de preto e favelado, mas quando toca ninguém fica parado”.

Em todos os extratos sociais, o funk prossegue firme e forte, causando prazer e incômodo, alegria e dor. Do ponto de vista da fruição e do prazer, desconhece classe, cor e credo. No entanto, a última década marcou um novo patamar no seu estatuto e influência sobre a cultura brasileira: o funk se tornou onipresente, absoluto. De alto a baixo, só se fala do funk, só se toca o funk, tanto nos bailes realizados nas favelas, como também nas boates da Zona Sul, sem discriminação. E ai! do DJ por estas terras que não se curvar a sua majestade! Corre o risco de ser varrido do mapa, o que nos coloca no centro de um estranho paradoxo. Ao mesmo tempo, o funk ainda demarca profundas diferenças sócio-culturais na sociedade brasileira, particularmente a carioca. Os bailes funk que acontecem dentro das comunidades ainda são repreendidos pelas autoridades, enquanto o impacto do preconceito social, tanto no xhoubiznes, como na sociedade, definem em parte o seu estatuto. Que estranho elemento responde pela qualidade ambígua do funk, que desperta, simultaneamente, a desconfiança e o prazer?

“Todo mundo diz a regra”, prossegue Godard, “mas a arte nunca é dita, é escrita, pintada, filmada, vivida…” Existiria, então, para além da arte como técnica, uma arte de viver. Talvez resida ai a diferença do funk. É evidente que a arte restrita aos museus e aos padrões seguros do show business não possui o conteúdo arriscado de uma manifestação como o funk. Quando o perigo da arte se mistura ao perigo da vida nas ruas, é justamente neste caso que a música propriamente dita invade o desejo e as aspirações, corrompe, inebria, desestabiliza e abre caminho para o novo, tal como Platão preconizou há mais de dois mil anos. Sim, Platão, como Godard, considerava que a arte prejudica a estabilidade da cultura, embora as conclusões não sejam as mesmas. E com Platão e Godard, concorda também a delegada que efetuou a prisão, Ellen Sardemberg, que alega participação direta dos Mcs no tráfico de drogas, utilizando a música para estimular os jovens da comunidade a engrossar as fileiras do tráfico. Na mesma operação policial foram presos MC Smith, autor de faixas como “Blindado não intimida” e “Vida Bandida”, MC Max e MC Galo. Na esteira das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) comandadas pelo governador Sérgio Cabral e o Secretário de Segurança José Mariano Beltrame, os bailes funks realizados nas comunidades vem sendo alvos constantes da polícia, ao contrário dos bailes do asfalto, cada vez mais glamourizados por um público eminentemente branco e morador da zona sul carioca. Porém, não foi a primeira vez, nem será a última que os embates entre o funk e as autoridades marcaram o noticiário policial. Em 2006, o MC Colibri, autor de “Quer Bolete?”, foi preso pelo mesmo motivo, e volta e meia chegam notícias de represálias, licenças canceladas e proibições arbitrárias que ao longo de mais de vinte anos definiram as estratégias de produção e escoamento do funk. No caso específico dos Mcs envolvidos nas prisões, a produção se valia da combinação de internet com sistemas de rádio clandestinos para divulgar as músicas em escala semi-industrial, configurando um forma no mínimo prodigiosa de “mercado interno”. Enquanto isso, os outros funks, os “legalizados” tocam sem parar nas diversas quebradas do Rio de Janeiro, de alto a baixo na escala social carioca.

A despeito de sua onipresença na cultura carioca, o funk que relata o cotidiano e os códigos da favela – descrevendo ou aludindo ao modo de vida, as mazelas ou mesmo ao crime – é repreendido, enquanto a sua apropriação pela classe média é respeitada como “elemento cultural” e fonte de diversão. Quando o funk permanece inscrito nos códigos vigentes da sociedade do “asfalto”, contido por uma estrutura mercadológica e geopolítica que o ampara, é aceito e cantado aos quatro ventos. Porém, quando atrelado à linguagem e aos hábitos do “morro”, sua repercussão se inscreve no território difuso das mais profundas contradições da sociedade brasileira, que possui uma dinâmica própria com relação a comportamento, hábitos e até mesmo no que diz respeito a fruição estética e cultura de festa. Não só a história do samba ilumina a história do funk, como também a história da relação entre criminalidade e arte característica dos guetos: o que seria do blues, do jazz, do funk, de James Brown e de Fela Kuti se a lei vigente os tivesse impedido de prosseguir?

Popozudas e o “proibidão”

Nos idos dos anos 80, dois elementos principais norteavam o funk e seus domínios: a paródia e a denúncia social. Equipes de som (sound systems) mais conhecidas, como a Furacão 2000 (do renomado DJ Marlboro) e a Pipo’s, investiram nesses segmentos, cavando pouco a pouco o espaço do funk no mercado e no coração dos brasileiros. Além dos raps, as equipes também desenvolviam as chamadas montagens, uma forma de funk instrumental que joga com os samplers e a mesa de som – uma espécie de dub, mal comparando. Com o tempo, outros temas e formatos ganharam espaço, sobretudo o erotismo, o relato social e, muitas vezes, o apelo pacifista em vistas de sanear a imagem do gênero, supostamente manchada pela violência que vigorava nos bailes da década de 80 e 90. Na última década, restou a paródia, fortalecida pela habilidade de MC Catra em modificar clássicos da vetusta MPB — como “Tarde em Itapoã”, de autoria do principal letrista da bossa nova, Vinicius de Moraes, com seu pupilo Toquinho, transformada na hilária “Mamada de manhã”. Hoje preponderam o funks com temas explicitamente sexuais ou relativos ao tráfico de drogas. Durante os últimos 10 anos, a ala sexual foi reforçada por nomes como Deize Tigrona e Tati Quebra-Barraco, ambas representantes de um posicionamento sexual feminista despojado dos limites impostos pelo machismo latino americano, mas esta linhagem foi perdendo espaço para os bondes femininos, formado por “popozudas”, mulheres esculturais que dançam de forma insinuante, como a Gaiola das Popozudas, ou as dançarinas batizadas com nomes de fruta (mulher-melancia), plantas (mulher-samambaia) ou a celebérrima Mulher Filé, descoberta por Catra. Após a dança hipnótica, geralmente conduzida pelo MC, as próprias bailarinas se arriscam no microfone com suas roupas sumárias e voz agudíssima, atestando um certo esvaziamento político do funk em função do mercado. Entram nessa conta também os bondes masculinos, inaugurados comercialmente no início da década pelo Bonde do Tigrão e representando hoje pelos Hawaianos e os Caçadores.

Há alguns anos, o rótulo “proibidão” circunscrevia o funk erótico e o funk apologético ao tráfico de drogas, mas devido à massificação do primeiro, o rótulo hoje descreve as peculiaridades do segundo. E, no entanto, esta modalidade, perseguida pela referências explícitas de apoio ao tráfico de drogas, concentra hoje o que há de mais interessante e poderoso, musicalmente falando, em termos de funk carioca. Basta escutar os Mcs acusados para perceber que hoje a força criativa do funk está reservada aos chamados proibidões. Sua composição é básica. Não se trata mais do DJ com seus vinis, emulando os ritmos e práticas norte-americanas, mas do operador de apetrechos eletrônicos, como o MPC, se esmerando em produzir uma verdadeira batucada digital. Sobre esse aspecto, vale notar que o funk carioca mudou muito, sobretudo no que diz respeito à relação com seus gêneros matriz, o Miami Bass e o Volt Mix. Desde o início da década passada, o gênero vem se distanciando consideravelmente do Miami, substituindo-o pelo “tamborzão”, batida influenciada pela levada dos atabaques, comum nos pontos de candomblé e no maculelê. Há quem credite a criação do “tamborzão” ao DJ Luciano Oliveira, mas o fato é que os “proibidões” se apropriaram dessa batida contagiante, retiraram todos os excessos harmônicos (melodias, samplers, etc) e sobre esta trama percussiva extremamente despojada de floreios, cantam o cotidiano violento da favela com flow matador. Presenciar um baile “proibidão” corresponde a uma experiência fulminante, tanto pelo valor simbólico da cerimônia, quanto pela força estética do acontecimento. Simbolicamente, exprime profundos antagonismos do “Hell de Janeiro”, a existência de um poder paralelo que supostamente nos separa. Mas, como arte, o funk “proibidão” não escolhe público e domina até mesmo o crítico mais empedernido, demonstrando uma evidente capacidade de promover a tão desejada permeabilidade social que nem o samba possui nos dias de hoje. Às antípodas dos temas bucólicos e românticos do samba, as letras dos “proibidões” apavoram aqueles que não moram lá: “Nossa vida é uma guerra / Nossa morte é uma certeza / Não é só tirar marola/Nem acumular riqueza / Dia-a dia é ‘nós’ na luta portando fuzil, A-K / Pra nenhum filha da puta / Vim aqui esculachar.” (“Morrer como homem é o prêmio da guerra”, MC Smith).

Não esqueçamos de contar também com a ala saudosista, que prega o retorno aos temas e batidas dos primórdios do funk, através de festas como Eu Amo Baile Funk, que acontece em locais acessíveis à classe média como o tradicional Circo Voador, na Lapa, ou na elitizada Carioca Funk Clube, comandada pelo renomado DJ Sany Pitbull. Na mesma linhagem, a Velha Guarda do Funk, fundada em 2004, reaqueceu hits de quinze anos atrás, com apresentações convincentes de artistas como Amaro (que fazia dupla com o falecido MC Suel), Duda do Borel (que com William gravou um dos funks mais famosos de todos os tempos, o “Rap do Borel”), Pixote, Coiote e Raposão, entre outros. Uma outra vertente, minoritária, inclui releituras nos âmbitos mais diversos, desde o sertanejo universitário (a verdadeira “folktrônica” brasileira) até o Axé Music (a versão comercial da batucada baiana), destacando-se os esforços em levar o funk do Rio de Janeiro para outros estados do Brasil, como São Paulo e Brasília. Até mesmo no exterior, o funk se destacou na última década, retrabalhado pela turma da Mad Decent (Diplo, principalmente), pelo hip-hop de Baltimore (Spank Rock e afins) e com os hibridismo de M.I.A., que contou com a MC Deize Tigrona em seu show no Rio de Janeiro, em 2007.

Mas nem tudo é previsível na atualidade do funk carioca. Nem mesmo o modo de apropriação, nem mesmo as questões geográficas. Hoje o funk possui representantes nos quatro cantos do país, estimulando as mais diversas inflexões. No rol das apropriações anômalas, podemos destacar dois exemplares que demonstram seu poder de comunicação, semelhantes na forma de expressão, mas antagônicos em seu conteúdo. O proto-fascista Bonde da Stronda, formado por jovens de classe média alta que, semelhantes aos Mcs ligados ao “proibidão”, “contam a realidade que vivem no seu dia-a-dia, expressando seus sentimentos através de suas músicas”. O resultado, como não poderia deixar de ser, são pérolas de homofobia, como o trecho a seguir: “as loucuras rolando direto dia após dia / homem com mulher, mulher com mulher, sem pederastia.” E o Sapabonde, formado por brasilienses assumidamente lésbicas, que, à moda dos funks eróticos, cantam seus gostos e suas práticas sexuais. Reacionário ou progressista, o funk é meio de comunicação dos mais diretos e objetivos disponíveis na praça.

A corrosão da conformidade…

O lendário urbano carioca está repleto de historietas, como a que descreverei a seguir. Matrimônio na alta roda, com direito à beca e pompa. O DJ está proibido de tocar funk, mas devido à pressão dos convidados, obtém a permissão da dona da festa para que comece o “baile”. Quinze minutos depois, todos, inclusive a noiva e sua mãe, que requisitaram a proibição, estavam rebolando e “descendo até o chão”, como manda

o figurino. Por que a proibição? E por que sua suspensão súbita, em meio à alegria da festa?

Bem, a proibição veio da desigualdade social, do racismo,

da imagem equivocada que a tevê sempre formou da favela

e que ecoa nas mentes e nos corações da classe média. Já a suspensão da proibição se deu por conta do ritmo contagiante,

da descontração, do bom humor que tomou de assalto as

mesmas mentes e corações. O que definiria esta habilidade particular do funk de ser amado e odiado, desconhecendo

credo, raça, orientação política, etc? O que o habilita a criar

um laço cultural extremamente complicado entre classes sociais diferentes em um país racista e patrimonialista como o Brasil?

A arte é uma manifestação perigosa, cujo perigo varia conforme

o contexto que a circunda. Seu perigo está no fato de que

penetra na sensibilidade ocasionando transformações imprevisíveis. Verdadeiro atestado de não-conformidade emitido pelos excluídos, o funk é uma arte arrebatadora cujo grande trunfo não é o tráfico de drogas, as armas ou o sexo, mas a promessa de que um dia a chamada “cidade partida” se tornará uma só, reunida sob o signo da dança, da festa e da alegria.

Playlist do GG:

Cientista, pensador, pesquisados, filósofo, etnologo senegalês:

Cheikh Anta Diop

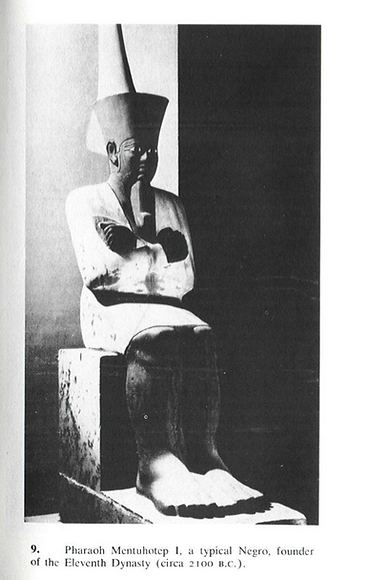

Em 1951 a Universidade de Paris recusou a sua tese de doutorado que trazia argumentos filosóficos e historiográficos para embasar a ideia de que o Império Egípcio (3100 a.C. – 371 d.C.) tinha sido uma cultura negra. Sua pesquisa tinha iniciado em 1946, quando ele ainda era um estudante e via a necessidade de, segundo ele próprio, mobilizar todas as energias para mudar a maré da repressão que assolava a Africa no pós-Guerra.

A nossa espécie o Homo sapiens evoluiu há 200 mil anos no continente africano. A partir de pesquisas que favoreciam a interpretação da origem monogenética e africana da Humanidade, Diop inicia suas pesquisas:

— comprovou a negritude dos monarcas egípcios;

— propôs que a civilização africana deve ser reconstruída com base no antigo Egito, da mesma forma que a cultura europeia foi construída sobre os legados da Grécia e Roma antiga;

— criou um laboratório de radiocarbono e uma técnica para testar dosagem de melanina nos tecidos remanescentes das múmias egípcias — mais tarde, a ciência forense adotou sua técnica para determinar a “identidade étnica” de vítimas gravemente queimadas.

— Diop comprovou com seu trabalho científico o viés cultural político-ideológico na pesquisa científica. Para ele, aquele perfil da esfinge que costumamos ver associado a Cleópatra de Hollywood, a Elizabeth Taylor, não era grego nem semita, mas Bantu.

No Egito Antigo então já encontrávamos

Objetos técnicos

Estratégias de cultivo e pastoreio

Filosofia, medicina

O caso de Cheikh Anta Diop parece fornecer alguns paradigmas, algumas referências para abordar a questão de uma ciência e de uma tecnologia em Afroperspectiva, relativa tanto a ciência e a técnica produzida por africanos e afrodescendentes, como também pelo tipo de reformulação do pensamento que a introdução desses conhecimentos em Afroperspectiva podem engendrar no panorama da produção científica, tecnológica e mesmo do ponto de vista da educação.

Em uma primeira abordagem, Diop foi um polímata, um homem de muitos conhecimentos que dominou a ciência de sua época, majoritariamente associada ao legado greco-romano como sua base genealógica, e as revoluções científicas europeias como sua realidade hegemônica, como a base de produção dos discursos de verdade.

Mas Diop se utilizou esses conhecimentos para produzir uma espécie de reviravolta interna na forma como contamos a história do ocidente, reconfigurar o panorama histórico através do qual a gente costuma identificar as conquistas da civilização ao homem grego como um homem branco: “Quanto mais os historiadores escreviam sobre mundos passados, tanto mais o Passado se afirmava como um mundo separado”.

Para provar que o Egito era negro e era precursor em relação a Grécia, ele se utilizou do aparato produzido por esta ciência europeia, ciência essa que não se cansou de afirmar sua pretensa origem branca. E o racismo científico é apenas uma expressão dessa crença.

A ESCRAVIDÃO ANOTADA: IMAGENS

Genocídio do Negro Brasileiro, Abdias do Nascimento (1978)

Congado em Minas Gerais, 1876 foto: Rui Santos

Revolta da Chibata

Genocídio do Negro Brasileiro, Abdias do Nascimento (1978)

A história para o desterritorializado nunca é fim…

…mas meio e estratégia que se lança ao porvir. Um sentido forte para o termo "ancestralidade”: usos da "história”, usos dos saberes e das interações técnicas, para fincar, no presente, um porvir. A maquinária afropresente é viral. Usos ampliados da linguagem, da expressão e da comunicação. A opacidade, a outralidade, interdita o universal, mas só a transparência ensina o caminho para outros modos, outros usos. A visibilidade messiânica, ou o messianismo visual e institucional — a praga do empreendedorismo, o liberalismo negro — não nos livrará da morte térmica. Nosso tempo-espaço parece orientados para seu efeito reverso, a reversibilidade messiânica: não regule mixaria.

Por outro lado, a “ancestralidade” é cotidianamente recalibrada, constantemente inovadora, como Clementina e Candeia.

CLEMENTINA 2020

Quando foi “descoberta” aos 63 anos por Hermínio Bello de Carvalho, Clementina não era propriamente uma herdeira ou portadora da tradição. Apesar de levar corimás, jongos, pontos de umbanda e cantos de trabalho para seus discos, Clementina era, de fato e de direito, partideira versada nas artes de improviso do partido-alto. Uma sambista em plena ebulição criativa, portanto. Migrando do interior do Rio para o bairro de Oswaldo Cruz, viu a Portela nascer e participou dos antológicos e memoráveis pagodes organizados por Paulo e seus baluartes.

É de se supor que nessas festas, Clementina assimilasse as melodias rebuscadas da Portela dos anos 40 segundo influências características da musicais que trouxe de Valença. É de se supor também que este procedimento enriqueceu seu canto e mesmo o próprio samba da Portela, na medida em que os fluxos de migração do interior para a capital do Rio era intenso. Um contexto de absoluta promiscuidade cultural, no qual a expressão “de raiz” não faz nenhum sentido.

“Taratá”, faixa de 1973 do terceiro disco de Clementina, representa um bom exemplo de como uma sambista pode e deve se aventurar às margens de seu território e experimentar outras sonoridades. Neste sentido, “Taratá” é uma faixa experimental de primeira grandeza. Um canto de trabalho tradicional, de domínio público, sobre o qual Clementina cria um universo de matizes melódicas e rítmicas. A cada repetição dos versos da canção (“terra que tem minhoca eu gostá de cavucar…”), ela entra com uma entonação diferente, desconstruindo a letra e a melodia. O arranjo de Nelson Martins dos Santos é constituído por uma série de camadas de percussão, aparentemente tocadas por Naná Vasconcelos, que se alternam conforme Clementina evolui seu improviso vocal. Uma faixa deslumbrante, que dá muito o que pensar, “Taratá”demonstra a disposição experimental do samba, junto a outros tantos exemplos como Moreira da Silva, João Nogueira, Antônio Candeia, Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, etc. Não há portanto, nenhum resquício de essencialismo no trabalho de Clementina.

Se hoje não há no Brasil gênero mais reacionário e estagnado do que o samba, penso que isso se deve a dois fatores interligados: à intromissão da classe média acadêmica e “chicólatra”, que desde a década de 60 vincula o samba ao discurso bossanovista do bom gosto (que corresponde à prescrição viniciana do samba “como forma de oração”); e, decorrendo desta visão, uma perspectiva equivocada quanto a própria constituição do samba. A visão idealista, que identifica o samba simultaneamente ao sentido de nação e a um passado edênico, acaba por petrificar a criatividade a níveis alarmantes, pois condiciona a produção e a percepção a uma forma única de composição e instrumentação, forma essa eminentemente moral. Pode-se dizer que, salvo raríssimas exceções, o moralismo domina hoje o panorama do samba. “Taratá” pode ser tomada como exemplo contundente da vanguarda do samba, não obstante Clementina seja considerada hoje de um ponto de vista tradicionalista e, pelo visto, infecundo.

CANDEIA E A OUTRA

FILOSOFIA DO SAMBA

(escrito em 2015)

Em agosto deste ano, Antônio Candeia Filho, um dos artistas mais controversos e singulares da história da música brasileira, completaria 80 anos. Compositor, instrumentista e portelense de primeira hora, integrou a escola de samba Vai Como Pode, que deu origem à sua agremiação. Em 1953 ganhou o primeiro dos cinco sambas que venceria na Portela. A partir de 1957 se tornou policial militar com fama de truculento e arbitrário, chegando a prender o próprio irmão de criação, segundo o testemunho do compositor Waldir 59. Em 1965 levou um tiro em briga de trânsito que o encerrou em uma cadeira de rodas, evento que alterou profundamente sua visão de mundo e sua música. Foi gravado por dezenas de artistas, emplacando sucessos na voz de Clara Nunes (“O Mar Serenou”), Cartola e Marisa Monte (“Preciso me encontrar”), Elizeth Cardoso (“Minhas Madrugadas”) e Paulinho da Viola (“Filosofia do Samba”), entre outros. Pouco antes de sua morte em novembro de 78, publicou, em parceria com Isnard, o livro “Escola de Samba —

A Árvore que Esqueceu a Raiz”, denunciando a interferência de “influência externas” nas Escolas de Samba.[1] Ainda hoje é reconhecido como um personagem decisivo na preservação das tradições ancestrais da cultura negra no Brasil.

No entanto, um olhar mais atento revela que, mais do que um tradicionalista ou um defensor das “coisas nacionais”, Candeia foi um artista capaz de olhar para o futuro e reinventar o samba de muitas maneiras.

Em 1975, preocupado com os rumos excessivamente comerciais das escolas de samba, fundou o Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo (GRANES Quilombo). A iniciativa agregou o apoio imediato de compositores da envergadura de Nei Lopes e Wilson Moreira, que escreveram dois sambas antológicos para a agremiação: “Ao Povo em Forma de Arte” e “Noventas Anos de Abolição”. Por outro lado, recebeu críticas negativas de jornalistas como Sérgio Cabral, pois “os integrantes da Quilombo deveriam usar a sua energia para tentarem modificar suas próprias escolas.” Afeito à polarizações simplórias, o ambiente cultural carioca titubeava diante de um personagem tão idiossincrático: ora o o compreendia como profeta, ora como niilista. Como lembrança pelos seus 80 anos, lanço uma pergunta: entre essas duas perspectivas, o profeta e o niilista, não haveria a possibilidade de pensarmos um outro Candeia?

Através do manifesto do Quilombo, Candeia assinava sua carta de intenções:

“Não sou radical. Pretendo, apenas, salvaguardar o que resta de uma cultura. Gritarei bem alto explicando um sistema que cala vozes importantes e permite que outras totalmente alheias falem quando bem entendem. Sou franco atirador. Não almejo glórias. Faço questão de não virar academia. Tampouco palácio. Não atribua a meu nome o desgastado sufixo -ão. Nada de forjadas e mal feitas especulações literárias. Deixo os complexos temas à observação dos verdadeiros intelectuais. Eu sou povo.\

Basta de complicações. Extraio o belo das coisas simples que me seduzem. Quero sair pelas ruas dos subúrbios, com minhas baianas rendadas sambando sem parar. Com minha comissão de frente digna de respeito. Intimamente ligado às minhas origens.

Artistas plásticos, figurinistas, coreógrafos, departamentos culturais, profissionais: não me incomodem, por favor.

Sintetizo um mundo mágico.

Estou chegando…”

O manifesto marcou o início de um projeto revolucionário que, em sua opinião, se fazia necessário:

o combate a todas as formas de degeneração do povo negro em geral e do sambista em particular.

O método para efetivar este programa em nada modesto, tomaria como ponto de partida o cultivo das tradições negras, especialmente a música brasileira de matriz Africana, como o jongo, o afoxé, o maculelê,

o batuque da capoeira, etc. A fundação do GRANES Quilombo constituía um dos pilares desta “revolução”, acompanhada de outros elementos que Candeia cultivava através de declarações proferidas de maneira firme e didática, bem documentada por Leon Hirzsman no curta-metragem . Essa naturalidade assertiva e, ao mesmo tempo, pedagógica, por vezes adquiria uma tonalidade ideológica problemática, que alguns estranhavam como sendo xenófoba e, eventualmente, “racista”. De alguma forma, a reputação de Candeia se consolidou a partir do vigor com que se expressava, para o bem e para o mal. Se hoje os arautos do “samba de raiz” o consideram um exemplo a ser seguido, isso decorre da paixão com que defendia seus argumentos e do rigor com que compunha suas canções.

Sou da opinião de que essa fala vigorosa, essa convicção com que ele se dirigia a todos aqueles que

o cercavam, fizeram dele um personagem controverso. Mas não explicam sua obra, influência e importância na história do samba. Me distancio dos argumentos aparentemente sectários, para além das palavras e das aparências, e me proponho a encarar a matéria propriamente dita, isto é, a música. Percebo, então, uma saudável e polêmica confusão, estimulada talvez pelo próprio Candeia. Tomemos Raiz, seu segundo álbum autoral, seu trabalho mais expressivo se adotarmos como critério não o vigor de seu discurso ideológico, mas o seu ímpeto criativo, sua capacidade de remodelar as tradições musicais que se dispunha a preservar

e defender das “influências externas”. Lançado em 1971 pelo selo Equipe, o disco se chama, estranhamente, Raiz, embora o seu segundo título, escolhido para a reedição de 1976 pelo selo Padrão, fosse mais condizente com o conteúdo: “Filosofia do Samba”.

Isto porque o disco põe a própria noção de “raiz” em xeque e lança seu olhar para o futuro do samba

como um futuro de progressivo amestiçamento, não só com ritmos locais, mas também com os ritmos estrangeiros. Sabe-se que Candeia era um ouvinte contumaz do jazz e do funk norte-americanos.[2]

A concepção musical híbrida permeia cada faixa do álbum, o que nos obriga a descartar de saída

qualquer preceito purificador e, portanto, qualquer possibilidade de se pensar o samba a partir de

supostos elementos originários. Em Raiz, podemos observar uma síntese dinâmica de muitas formas de samba e de música negra do Brasil e do mundo: samba-enredo, samba de partido alto, jongo, funk, balada soul, samba jazz, choro, e outros ritmos e gêneros misturados indiscriminadamente. Somente essa característica já seria suficiente para destacar Raiz e o nome de Candeia do balaio purista da música brasileira. Mas não para por ai.

As letras de Candeia são diferentes de tudo o que o samba produziu até hoje, não somente pelo forte conteúdo poético e político, mas, sobretudo, pelo modo prodigioso com que ele operava sobre a forma e os nexos da poesia, entrelaçando palavras incomuns e criando deslocamentos semânticos independentes da língua culta. Um exemplo: em “Filosofia do Samba”, o seguinte verso: “pra cantar samba, não preciso de razão, pois a razão, está sempre com os dois lados”. Trata-se de uma nítida referência à razão objetiva científica ou filosófica, realocada em um sentido coloquial. A razão universal substituída por um encontro entre duas “razões” subjetivas, que debatem entre si como se estivessem em um botequim. Como bom partideiro (portador da capacidade de se exprimir no Partido Alto), especializou-se na arte do improviso, desenvolvendo um talento particular para incorporar palavras estranhas ao corpus lírico do samba sem parecer pedante ou exagerado. A exemplo de “Outro recado”, presente em seu primeiro disco de 1970 (“No recado que eu mandei a ela, eu dizia francamente o nosso amor chegou ao fim / Mas repercutiu profundamente em meu subconsciente, pois não podia ficar assim…”) ou no clássico “Dia de Graça”

(Hoje é manhã de carnaval, ao esplendor / As escolas vão desfilar garbosamente…).

Por fim, destaco a concepção musical e os arranjos. Especialmente neste quesito, Raiz é um álbum que possui alguns paralelos com o caráter experimental dos discos de João Nogueira, Paulinho da Viola, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Roberto Ribeiro durante a década de 70: percussões gravadas de formas não-padronizadas, timbragens que variavam de faixa para faixa, aspectos incomuns se levarmos em consideração os discos de samba gravados hoje. Mas permanece como um exemplar único de ousadia formal e diálogo com tradições afro-diaspóricas overseas. Reparem, por exemplo, em “Saudação a Toco Preto”, uma das gravações mais originais de toda a música brasileira: maculelê rasgado, tema religioso, mas executado com a contribuição de uma sessão de metais no estilo do funk norte-americano. O resultado estimulou mais a imaginação da chamada MPB do que dos sambistas propriamente, regravada mais tarde pelo compositor carioca Pedro Luis. Possivelmente influenciada pelo mesmo movimento Black Rio que supostamente pretendia combater [3], “Imaginação” é um soul existencial muito semelhante aos que Tim Maia gravou em seus quatro primeiros discos, embalado por uma cama de teclado Hammond, cascata de cordas, solos de violão, bateria e contrabaixo “aveludados”. Nota-se também o emprego de efeitos de estúdio na bateria em “Vem É Lua” e no samba-canção “Quarto Escuro”, procedimento incomum no samba da época. Destaque para “Minhas Madrugadas”, a clássica ode à boemia, parceria com Paulinho da Viola. Mistura de ritmos, letras sagazes e arranjos inteligentes fazem de Raiz uma obra-prima artística (e filosófica) de primeira ordem.

Mas o que teria ocorrido com a reputação de Candeia? Por que, apesar de exprimir uma perspectiva

plural através de sua música, foi reconhecido como um aguerrido defensor das “coisas nacionais”, um símbolo de luta e “resistência”, quando seu trabalho como compositor não se propunha exatamente a “resistir”, mas se afirmou através de uma obra singular? Ocorre que a atenção aos ritmos afro-brasileiros renegados pela indústria cultural, folclorizado pelos intelectuais e precarizados pelos aproveitadores de plantão, identificava-se automaticamente com alguns dos discursos disponíveis na época, no caso, o nacionalismo e a valorização da negritude. Naturalmente, Candeia identificava-se com uma perspectiva

que se confundia com o nacionalismo sectário de certas vertentes ligadas à academia e ao ambiente cultural, e usava o vocabulário e o aporte teórico disponíveis para justificar seu trabalho. Na opinião de alguns dos importantes intelectuais desta vertente — Sérgio Cabral e José Ramos Tinhorão, por exemplo —, o ato de resistir implicava no ato defensivo da preservação, não no ato positivo da criação. A prática,

a música e a agitação cultural promovidas por Candeia assemelhava-se mais à uma proposta de reconstrução, recriação, remodelação do legado, do que na sua preservação. À moda de um tropicalista, Candeia deglutiu as informações que o cercavam e revivificou os ritmos afrobrasileiros, inclusive dispondo

à sua maneira da música norte-americana da época. Como Tim Maia, como Tom Zé, como Pedro Sorongo, entre muitos outros.

Assim como, nos idos de 1940, o Terreiro de samba foi transformado em “Escola”, com o objetivo de revestir o samba de uma legitimidade considerada necessária, o pensamento do sambista nos últimos 30 anos agarrou-se a uma perspectiva fundadora, aparentemente radical, porém frágil e irrefletida. Não há nem nunca houve “samba de raiz”. O que ocorreu foi a reprodução impensada de mecanismos ideológicos em favor de sobrevivência e posicionamento social. Mecanismos que buscaram atrelar o samba de Candeia a uma história que o separaria, por exemplo, do movimento Black Rio ou do pagode paulista dos anos 90. Levou tempo até que o samba e o sambista pudessem se imiscuir “pelos salões da sociedade”, onde entrou “sem cerimônia”, como cantou Cartola. Algo semelhante ocorre hoje com o Funk Carioca. A busca por respeitabilidade perante uma sociedade racista e classista se constituiu a partir da fundação de uma “história” mitológica, pois foi preciso abrir o passado nebuloso a golpes de machado, o que nem sempre resulta em bom veredito. Como este não era, definitivamente, o caso de Candeia, vale resgatá-lo em seus 80 anos com as feições de um gênio criativo que não enxergava fronteiras, nacionais, estéticas ou culturais.

[1] Pouco antes, em carta a Carlos Teixeira Martins, presidente da Portela nos idos de 1975, escrevia: “Escola de samba é povo em sua manifestação mais autêntica. Quando se submete a influências externas, a escola de samba deixa de representar a cultura de nosso povo. Essas influências externas sobre as escolas de samba provêm de pessoas que não estão integradas no dia-a-dia das escolas. Não é mais possível continuarem os integrantes da escola sem acompanhar de perto tudo que se passa na Portela”.

[2] “Veja, eu era muito amigo do Candeia, ia na casa dele todo dia. Quer ver uma coisa engraçada? Quando se fala em raiz, sempre citam o seu nome, não é? Mas você sabe o que o Candeia gostava muito de ouvir? Aquela ‘Take five’, do Dave Brubeck. Ele era maluco por essa música. O cara pode ter um estilo, mas ele é influenciado por tudo que está aí. Você não pode restringir seu universo. (Guinga, em entrevista produzida por Thales Ramos e Emiliano Mello, com foto de Bruno Villas Bôas para o blog “O Samba”. Link: http://osamba.wordpress.com/2007/03/22/41/)

[3] Uma das maiores entusiastas de Candeia e do Quilombo, a jornalista Lena Frias, publicou em 17 de julho de 1976 o artigo “Black Rio – o orgulho (importado) de ser negro no Brasil.” Procurava documentar de forma crítica a penetração dos Bailes Black na Zona Norte e nos subúrbios cariocas, geralmente embalados pelo funk e o soul norte-americanos.

Aqueles que procuram pensar o Brasil e a própria dimensão das noções de nação, cultura, popular/nacional, etc., costumam tomar certos acontecimentos como testemunhos das contradições e singularidades inerentes às construções culturais e sistemas de valores que aqui vigoram. Assim ocorre com o Hermano Vianna de “O Mistério do Samba”, referindo-se ao encontro de Donga e Pixinguinha com Villa-Lobos; ou o Sérgio Buarque de “Visão do Paraíso” em relação à descoberta da América; Rogério Sganzerla em relação à estadia de Orson Welles no Brasil; e mesmo o Euclides da Cunha de “Os sertões”, em relação a Canudos. No meu caso, modesto em relação aos pensadores e artistas citados, conservo na memória, como um acontecimento revelador, o encontro de dois Browns, o Mano e o Carlinhos, no palco de uma dessas premiações ridículas organizadas pela MTV. De um lado, o luto, o protesto e os modos austeros daquele que foi um dos propulsores decisivos do hip hop no Brasil; de outro, o colorido, a descontração alegre de um verdadeiro artista e agitador cultural. Os dois se estranham: Carlinhos, mestre de cerimônias, brinca com Mano, que, sisudo, lhe nega uma resposta. O ocorrido foi comentado pelos meios de comunicação, mas especificamente na imprensa paulista adquiriu uma dimensão beligerante. É claro que, de um ponto de vista mais aprofundado, não se pode admitir que mais coisas separam do que unem os dois artistas. Em ambos os casos, percebe-se uma redefinição dos modos e trejeitos da negritude brasileira, despojada de subserviência que, por exemplo, caracteriza, ainda hoje, a grande maioria dos sambistas – salvo gloriosas exceções de Geraldo Pereira, Antônio Candeia, Nei Lopes, Wilson Moreira e mais meia dúzia… Mas, ainda assim, os “militantes” de uma revista que nem vale citar o nome desqualificaram a poesia e até mesmo a condição social do Mano e se indignaram com o colorido e os trejeitos alucinados de Carlinhos. Sendo que, notoriamente, a imprensa paulista cultiva um ódio apriorístico por Carlinhos, a ponto de pôr um desses já clássicos mequetrefes recém saídos da Faculdade de Comunicação pra desqualificar o álbum que comento aqui. Candombless passou praticamente desapercebido pelo grande público, e mesmo pela crítica especializada. É que, segundo a opinião vigente, os pontos de candomblé são arrolados num registro essencialmente folclórico, vistos de forma estagnada por uma perspectiva ignorante das possibilidades de reprocessamento da cultura. Assim como Mano e Carlinhos abandonaram o script, isto é, fugiram dos estereótipos que antes identificavam o comportamento do “bom negrinho”, da mesma forma Candombless foi mal compreendido e subinterpretado. Carlinhos Brown desafia o preconceito e afirma uma percepção oposta em Candombless, incorporando elementos diversificados, aparentemente estranhos, aos pontos religiosos: pianos “dodecafônicos”, guitarras e vozes com efeito, samplers, batidas eletrônicas que, ao se unirem às composições, adquirem uma dimensão expressiva para além dos rótulos. Sintetizados nos pontos de candomblé, esses elementos não funcionam como mero adereço, simploriamente anexados no sentido de uma “atualização” – como faz Marcelo D2 com o rap e o samba – mas, ao contrário, reforçam a vivacidade e atualidade desta música especificamente religiosa. Longe de querer desafiar a tradição, Candombless acaba por impor uma percepção avançada da questão cultural: o rótulo folclórico não interdita a “influência”, pois, pelo contrário, é na mistura, e não na conservação hipócrita, que se dá vida e expressão à música, seja ela qual for.

O ELEMENTO

ACENDRADO

Escritos advindos de épocas longínquas, hoje disponíveis na internet, indicam que a mística da medicina universal, a Alquimia de Trismegisto, viria ao mundo não pelos saberes de um químico medieval, como o suíço-alemão Paracelso, nem de um cientista moderno, bancado, equipado e atualizado como o russo Prigogine. Mas pelas mãos firmes e cadenciadas de um ogã

de terreiro de candomblé, ritmista de escola de samba ou qualquer outro mestre dos transes rítmicos. Um ser prático

em estreita comunhão com seus tambores e apetrechos percussivos, a espalhar uma sorte de feitiço capaz de transmutar

a matéria inferior, intervir em todos os seus estágios, sobre-passar o nigredo, o albedo, o citrinitas em direção à pedra filosofal.

E, é claro, catalisar o elixir da longa vida.

O ogã e o ritmista prolongariam a ciência alquímica pela competência neuromuscular de evocar as claves tridimensionais, figuras rítmicas expansoras da consciência, — os chamados “elementos acendrados”, doravante EA, poderosos liberadores

de seus efeitos. Dominando as técnicas da batucada,

o batuqueiro domina também o elemento primordial que rege

o funcionamento, a cadência e o grau de expressão em todas

as coisas: a Ciência do Ritmo. Depois, aplica seus conhecimentos em processos transdutores festivos ou devocionais, expandindo ressonâncias psicocoletivas com incontestes benefícios medicinais. A ciência do batuque, com seus arsenal de claves e floreios, viradas e quiálteras, graves, médios e agudos timbrados por couro, ferro e madeira, transforma os toques do candomblé

e os desenhos rítmicos das Escolas de Samba em poderosos indutores do transe purificador.

Há que se notar, contudo, o controverso efeito narcopolítico: o ritmo que chama o corpo, o corpo que chama a dança, a dança que chama a pisada e a pisada que revolve o barro e o asfalto, interferindo na estabilidade precária do chão onde todos pisam, emanando efeitos gravitacionais que se alastram sob a forma de tempestades elétricas, desestabilizando a curvatura do espaço-tempo e, assim, a consistência do sistema que sustenta planetas, estrelas e galáxias. Documentos esparsos, alguns deles bastante misteriosos, dão conta deste enorme contrapoder, como o do cearense Tristão de Alencar Araripe Jr., que relata uma noite em pagode no interior do Sertão, ainda no século XIX: "As violas temperaram-se; [...] e das unhas dos tocadores nasceu um baiano rasgado, capaz de fazer estremecer ao mais bisonho filósofo".

Talvez por esse motivo pululem as narrativas, por vezes apócrifas, acerca dos viajantes cósmicos em busca de EAs. O objetivo é capturar, sugar e enviar esses elementos, reconduzindo-os primeiramente para a América do Norte, depois para o epicentro da galáxia NGC 6872, na Constelação de Pavão, onde um poder descomunal, tecnicamente desenvolvido, porém perigoso e despótico, toma conta do pedaço. Longe de serem os nobres exploradores pintados pelo cinema americano em trajes de astronauta, esses viajantes são seres mutantes que tomam emprestadas as formas dos habitantes locais com o objetivo de se misturar à população e extrair os EA de onde quer que eles sejam emitidos: casas de santo, terreiros de samba, praças das cidades do interior, beira de riacho, botequins... Percorrem wormholes e teias cósmicas como mercenários desvairados, incumbidos por um governo intergaláctico tirano de usar seu poder tecnológico com o objetivo de capturar os EA, na maioria das vezes criados, conservados e ampliados por civilizações mais sábias e antigas que as que hoje dominam o espectro do universo observável.

Algumas descrições, igualmente lacunares, introduzem a personalidade mesquinha de um desses mercenários cósmicos, vulgarmente conhecido como Walter Scott, que teria se materializado no Brasil em algumas situações. Em 1812, no interior do Recife, segundo uma célebre descrição realizada pelo satírico Lopes Gama, padre pernambucano que cantava: "Aqui pelo nosso mato, qu'estava então mui tatamba, não se sabia outra coisa senão a dança do samba”. Com seus aparelhos altamente sofisticados, Scott teria detectado o EA no batuque dos negros que, com a consolidação da vida urbana nos centros nordestinos no século XIX, foram relegados ao interior rural. Sua tendência pela batucada africana em detrimento do coco, do sabão e do lundu chorado que grassavam na cidade grande, foi indicada pelo poderoso espectofotômetro quântico que carregava a tiracolo.

Depois, Scott migrou para a Cidade de São Salvador em 1835, durante uma insurgência batizada como

Revolta dos Malês — "imalês", muçulmanos cultos de língua iorubá, conhecidos como nagôs que, vestidos

de branco e imbuídos de suas crenças religiosas, buscaram tomar o poder na cidade. O conflito violento ocasionou a derrota do grupo pelas mãos das forças policiais, mas desempenhou um notório papel de enfraquecimento do regime escravocrata. Houve a suspeita, relatada aqui e ali sob a forma de enigma,

de que Scott teria sido absorvido e possivelmente eliminado pelos estampidos das balas nas ruas e, posteriormente, pelos toques dos aguidavis nos terreiros.

Aportou, porém, alguns anos depois, mais precisamente em 1859, caindo de paraquedas no interior do Ceará, sob olhares curiosos da população que, obviamente, desconhecia o artefato esvoaçante. Tratava-se de uma festa de samba e de fado, onde se articulavam várias danças, algumas delas bastante insinuantes do poderoso quantum sexual emanado pelo choque dos umbigos, conhecido como embigada, transformando a consciência cósmica de todos os envolvidos e disparando processos de acendramento rítmico e purificação coletiva.

O viajante tem uma missão e não pode falhar: capturar as claves acendradas que atravessam e concentram a força vital em todos os elementos. Por isso, viaja através de muitos tempos e temporalidades. Sua viagem é meticulosamente caótica, construída como um mapa de saltos entre dimensões excêntricas, nunca a linha reta. O sentido e a direção não mudam: o mapa está aberto, as coisas estão aqui e ali dispersas. O que esse mercenário intergaláctico procura?

Conta o estudioso Francesco H. que, em virtude do crescimento do primeiro terreiro de bamba no bairro

do Estácio, Rio de Janeiro, nem todos os foliões conseguiam escutar a melodia e a letra que eram entoadas pelos seus criadores. Com a intenção de resolver este problema técnico, o sapateiro Alcebíades lançou mão

de suas habilidades, revestindo com papel de saco de cimento umedecido uma lata de manteiga de vinte quilos. O resultado demiúrgico foi a criação deste instrumento grave ao qual denominaram "surdo". Consta que Alcebíades teria manufaturado quatro exemplares deste novo instrumento, que durante os desfiles eram comandados pelo Lacerda, que também soprava a flauta, como poucos. Este era o objeto da missão: capturar os efeitos amplificadores emanados pelo excelso tambor.

Essas ideias lhe passavam pela cabeça, como em um flashback premonitório, enquanto lhe chegavam memórias do futuro. Despontava o verão de 1928. O tempo retrocede em fast forward: o ensaio já estava armado fazia pelo menos algumas horas, quando o forasteiro aprochegou-se ao número 29 da Rua do Estácio, uma loja de roupas situada no futuro. Uma descontração frágil escondia o arrancar das tripas: forasteiro

é pra ser visto, avaliado dos pés à cabeça! Já estavam lá o Silva, o Bastos, o Barcelos (mais conhecido como

o Bide), o Baiaco, o Brancura, o “Amor” e até mesmo o renomado Lacerda! O clima não era bem o das poses dramáticas de um western norte-americano, mas o de um épico russo, clima mafioso encasacado e charuteiro que vemos em “Tempestade sobre a Água” do bolchevique Pudóvkin.

Aproxima-se do cortejo, sob o olhar ensimesmado do pessoal da bateria. O aparelho que se prende ao seu encéfalo e a todo sistema nervoso por meio de uma bioporta, capaz também de sugar veias poéticas,

conecta-se rapidamente com os graves emitidos por aquele estranho objeto técnico. O processo é altamente precarizado quando ocorrem interferências, como as que emanam a alguns quilômetros dali, oriundas de aparelhos como o Fonógrafo Elétrico, o Grafofone e o Cinematógrafo. Scott perde tempo, faz ajustes, nada adianta. Os surdos desengomam na avenida, o balanço se faz sentir a cada macetada no coro e na madeira.

É quando os militares, mancomunados com os policiais e os assistentes de farmácia, se adiantam em assaltar

o invento logo nas primeiras horas do desfile, assassinando o supremo artífice Alcebíades sob olhares cúmplices de todo o Largo e deixando o mercenário literalmente na mão.

Dois casos corriam à miúda, quase em paralelo ao episódio do Estácio. Breves aparições sem grande êxito

nas gravações do “Canto de Ogum” e outros pontos de umbanda por Mano Elói e Getúlio Marinho, “o Amor”; e na gravação de “Na Pavuna”, música de Almirante e Homero Dornelles (codinome Candóca da Annunciação) em 1930, primeiro registro fonográfico dos instrumentos de percussão do samba, como o surdo e o pandeiro,

o ganzá e o tamborim. Mais tarde, a chamada Operação Fagner ocupa grande parte de seus planos. Em 1892, Fred Fagner chegava ao Rio de Janeiro após ter percorrido algumas cidades do Nordeste Brasileiro e se encantado com as águas do Mucuripe. Maravilhado com as belezas nacionais, decidiu aparafusar o Brasil

na cachola e escolheu o Rio para fixar residência, trazendo na bagagem o Fonógrafo Elétrico do yankee

Edílson Tomás, com toda a parafernália de cilindros, baterias e vidros para diafragma. Feitos de cera, os cilindros podiam ser raspados e polidos para novas gravações. Scott fez questão de baixar na Rua do Ouvidor

e soprar no ouvido do então cientista e produtor fonográfico: a temperatura escaldante do Rio de Janeiro favorecia a penetração cósmica do som, aperfeiçoando o método de captura, garantindo o bom resultado

para muitas das gravações realizadas na época e melhorando sua expectativa de emissão através das galáxias.

Na mesma época em que Segreto e o bicheiro Cunha Sales importavam a máquina de roubar vistas para

o Brasil, multiplicavam-se as primeiras juke-boxes, os clientes podendo escolher a música mediante a

aplicação de moedas. No mesmíssimo local, mais precisamente na Rua do Ouvidor, aportavam, de

Nova Iorque, os fonógrafos de Edílson, exportados por Frederico Prescott, enquanto Thomaz Mitchell

mandava trazer cilindros e grafofones de Columbia, todos arrematados por Fagner. Concomitante à Abolição da Escravatura, o novo invento permitia a coleta providencial, ainda que limitada, de lundus e batuques

negro-brasileiros. As antenas ligadas do fundo cósmico, em pleno contato com os norte-americanos, detectaram a polêmica operação de captura.

A última notícia que se teve da aparição desse visitante de mau agouro se deu ainda nos anos 40, na

Festa da Penha. Dizem que Scott fumava um robusto cigarro de liamba e rumava desengonçado ao lado

do Tuna Mambembe de Raul Malagutti e do Grupo Fala Baixo, que trazia à frente o violão de Sinhô. Lá teria topado uma tal Clementina, portadora de uma voz cujo alcance, seus sofisticados aparelhos confirmavam,

não havia registro em qualquer galáxia conhecida. Percebendo a presença do rato olhando como um demônio faminto por sobre o ombro da cantora, Donga se antecipou na frente do monstro e gritou: “Sai Ojô-Kokorô!”

O forasteiro deu um salto pra trás, como Corisco em Deus e o Diabo, e se desmaterializou em frente à escadaria, causando, primeiro, espanto pelo inusitado espetáculo de seu desaparecimento, e, depois,

um alívio certo em todos os presentes. E o samba continuou.

Me ocorreu que o diligente alienígena poderia ter voltado agora à velha Penha, seus aparelhos completamente desnorteados com a gira digital que se podia auscultar nas imediações da chamada Rua Aimoré, onde, aos sábados, terráqueos malemolentes espraiavam-se uns sobre os outros ao som de um beat acelerado que lhe lembrava muito as claves sedutoras do sertão negro. Aos invés de couro, ferro e madeira, relegados a funções estruturais, estes sons advinham de máquinas muito semelhantes àquelas que Scott carregou por séculos a serviço de um poder que, agora, lhe abandonara pelas galáxias da vida. E que, cansado de subserviência, enamorado do sambão e dos seres de pele escura que nortearam sua vida por tanto tempo, teria resolvido servir não mais ao poder, mas ao contrapoder. Em busca de redenção, culpado por sua atuação servil nos séculos anteriores, armou-se para encarar o despotismo local e libertar na marra um dos líderes desta nova e carismática seita, preso como bode expiatório e simbólico do novo e velho racismo que o acompanhou por toda a sua trajetória brasileira. Conferiu os bolsos, as armas carregadas e a munição de sobra, granadas, facas e facões, tensão a mil. Deu uns tecos na nota de dois e, em busca do EA perfeito, se dirigiu à delegacia como quem vai de encontro a um destino inexorável.

Como estaba joven me sentía nueva, llena de vida, era una pelá que no creía en nada, entonces a mí me gustaba era cantar rancheras, tangos y boleros. Cuando ya yo vi que la música mía era el bullerengue, que mi Mamá Chola se iba para el bullerengue, con mamá Severina (…) como las casitas eran de bahareque, yo era la más atrevida, yo cogía y rompía el corral y le quitaba el taburete a la puerta y nos íbamos pa´ la plaza, a bailar. En ese tiempo no se le llamaba bullerengue, sino fandango. Cuando nos veía Mamá Chola ya era en la rueda del fandango, cantando, dando palmas junto con ellas. Así que ella no tuvo más que dejarnos que siguiéramos la vida que ella tenía, cantar.

GG Albuquerque: “nyege nyege. traduzindo da língua local de uganda, é aquela vontade impulsiva e incontrolável de dançar ou se mexer. é embrazar.

nyege nyege tapes é um selo de kampala, uganda, pequeno país do leste africano cercado pelo quênia, tanzânia, congo e sudão do sul. foi criado como uma extensão do nyege nyege festival, evento anual realizado no sul do país desde 2015, às margens do rio nilo, e dedicado à vertentes musicais ainda não muito conhecidas do continente africano, como o hipco (na liberia), balani (mali) electro chaabi (egito), bass do marrocos, funaná (cabo verde) e o singeli (tanzânia). o selo disponibilizou seus primeiros álbums (seis até o momento) apenas neste ano de 2017, mas refinou um um catálogo rico, diverso e desde já fundamental para conhecer a produção musical contemporânea da áfrica.”